母亲的文字是劳动——关于劳动的演讲经典篇目

徐亚凤 2025-09-11 09:16

浏览

次

徐亚凤 2025-09-11 09:16

浏览

次

母亲的文字是劳动

齐春玲

在母亲的字典里

劳动从未缺席

一幅乡村版画

把我框在从前

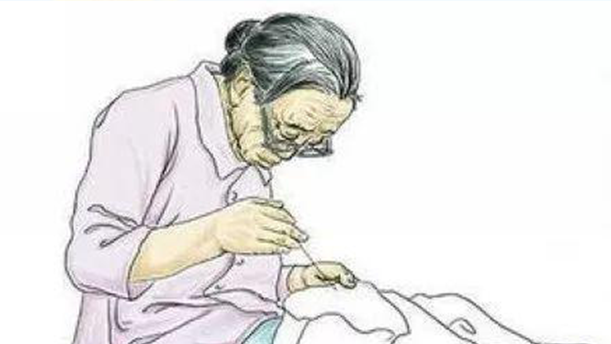

母亲用粗略的针线

缝补生活

用笨重的农具

读庄稼,读粮食和蔬菜

读着,读着,我们懂事了

便开始读母亲

母亲成了我们另一本

教科书

劳动是每个孩子的必修课

我用笔写字

母亲用身体写字

母亲的文字很简单

就是劳动的快乐

我出门在外头,母亲把家

放在墙里头

一双麻底绣花鞋善解人意

捂热童年

那个冬天是母亲

留给我一生的灿烂

《母亲的文字是劳动》解析

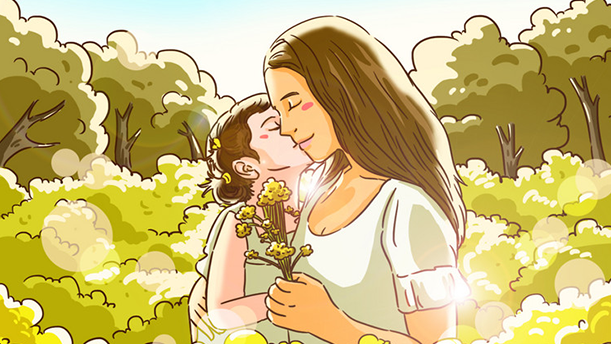

齐春玲的《母亲的文字是劳动》以细腻的笔触,将母亲的一生与“劳动”紧密缠绕,没有华丽的赞美,却用“针线”“农具”“麻底绣花鞋”等具象的生活符号,把母亲的爱与坚韧化作“劳动的文字”,既藏着对母亲的深切眷恋,也传递出劳动中蕴含的生命力量与成长启示,字里行间满是质朴的温情与厚重的敬意。

开篇“在母亲的字典里,劳动从未缺席”,以“字典”为喻,直白点出“劳动”是母亲生命的核心底色——对母亲而言,劳动不是被迫的付出,而是如“字典”里的字般,是生活的常态与本能。紧接着“一幅乡村版画,把我框在从前”,用“乡村版画”的意象定格记忆,仿佛童年与母亲相伴的时光,都浓缩在这幅带着乡土气息的画面里,既显画面的鲜活,又添几分岁月的厚重感,为后文描摹母亲的劳动场景铺垫了怀旧的基调。

“母亲用粗略的针线,缝补生活;用笨重的农具,读庄稼,读粮食和蔬菜”,是全诗最动人的细节刻画。“粗略的针线”与“缝补生活”形成温柔的对照——母亲的针线或许不够精巧,却能将生活的琐碎与缺口一一缝补,让日子在一针一线中有了温度;“笨重的农具”本是冰冷的工具,却在母亲手中变成“读书”的载体,她读庄稼的长势、读粮食的成熟、读蔬菜的鲜嫩,这份“读”不是文字的阅读,而是对土地的敬畏、对生活的用心,每一次挥动农具,都是与土地的对话,都是对家人的责任。这两句没有直接写“爱”,却让母亲的形象在劳动中立体起来:她不是抽象的“母亲”,而是用双手撑起生活的实践者。

“读着,读着,我们懂事了,便开始读母亲;母亲成了我们另一本,教科书,劳动是每个孩子的必修课”,将视角从“母亲的劳动”转向“我们的成长”。母亲“读”庄稼的模样,潜移默化地影响着孩子——孩子们从母亲的劳动中读懂责任,读懂坚韧,读懂生活的真谛,于是母亲本身成了比书本更生动的“教科书”,而“劳动”则成了成长中最深刻的“必修课”。这种“以行育人”的传承,没有说教,却让“劳动”超越了生存的意义,成为滋养品格的养分,让读者想起自己成长中,父母用行动教会的那些比言语更重要的道理。

“我用笔写字,母亲用身体写字;母亲的文字很简单,就是劳动的快乐”,以“我”与母亲的“写字”对比,凸显母亲“劳动文字”的质朴与纯粹。“我”的文字是纸笔间的表达,而母亲的“文字”是身体的践行——她用汗水书写、用行动书写,这份“文字”没有复杂的内涵,只有“劳动的快乐”,这种快乐不是物质的满足,而是耕耘后收获的踏实,是为家人付出的安心,简单却动人,让“劳动”的意义多了一层精神的富足。

诗的结尾“我出门在外头,母亲把家,放在墙里头;一双麻底绣花鞋善解人意,捂热童年;那个冬天是母亲,留给我一生的灿烂”,将思念与记忆浓缩在“麻底绣花鞋”中。“把家放在墙里头”暗含着母亲对家的守护——即便孩子远行,家的温暖与母亲的牵挂,也如“在墙里头”般牢固;“麻底绣花鞋”是母亲劳动的结晶,是童年温暖的象征,即便岁月流逝,它依然能“捂热童年”;而“那个冬天是母亲,留给我一生的灿烂”,则将母亲的影响推向极致——或许那个冬天曾有寒冷与艰难,但母亲的劳动与爱,却让这段记忆化作“一生的灿烂”,成为支撑“我”前行的力量。

整首诗以“劳动”为线索,串联起母亲的日常与“我”的成长,没有刻意的抒情,却让母亲的形象在劳动的细节中愈发鲜活。齐春玲没有将母亲塑造成悲情的奉献者,而是展现出劳动中母亲的快乐与坚韧,让“母亲的文字”既有生活的重量,又有精神的温度。读这首诗时,仿佛能看见那个在田间劳作、在灯下缝补的母亲,也能读懂这份“劳动的文字”背后,藏着的最深沉的爱——它不挂在嘴边,却刻在每一次劳动里,留在每一件母亲亲手制作的物件中,成为孩子一生的精神财富。

素材TV专业制作各类舞台晚会演出比赛高清LED背景大屏幕视频。

朗诵背景视频、演讲背景视频、朗诵配乐、演讲配乐、诗歌朗诵、少儿朗诵、朗诵比赛、朗诵订制。