刘伯坚带镣行诗一首——关于信仰的演讲经典篇目

吴健溪 2025-08-08 10:54

浏览

次

吴健溪 2025-08-08 10:54

浏览

次

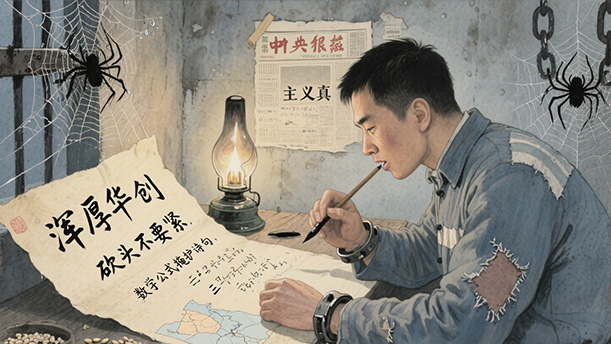

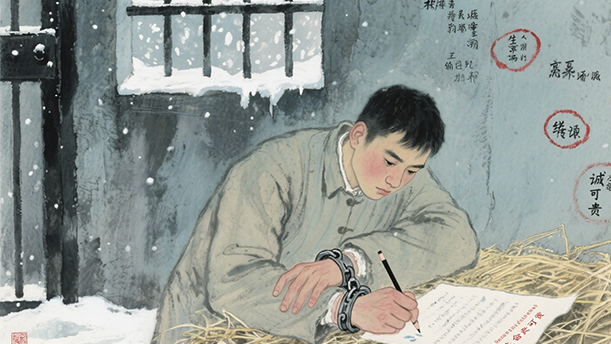

刘伯坚(1895年1月9日-1935年3月21日),四川平昌人,中国共产党的早期优秀党员,中国工农红军早期优秀将领,无产阶级革命家。早年曾就读于成都高等师范学堂,1920年赴欧洲勤工俭学,1921年与周恩来等发起组织中国少年共产党,1922年转为中国共产党党员,1926年回国应邀在冯玉祥部任国民军第二集团军总政治部副部长,1928年再次被派往苏联学习军事,并出席了中共六大,1930年回国到中央苏区,任苏区工农红军学校政治部主任。中央红军长征后,留在苏区坚持斗争。

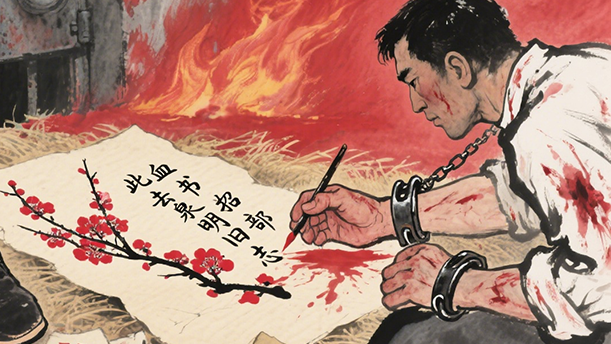

1935年3月21日刘伯坚在江西省大余县金莲山上被敌人杀害,时年40岁。在中,他给家人的信中写道:“弟被俘时就决定一死以殉主义并为中国民族解放流血,”“生是为中国,死是为中国,一切听之而已”,妻子和家人:'最重要的,诸儿要继续我的志向,为中国民族的解放努力流血,继续我未完成的光荣事业。”

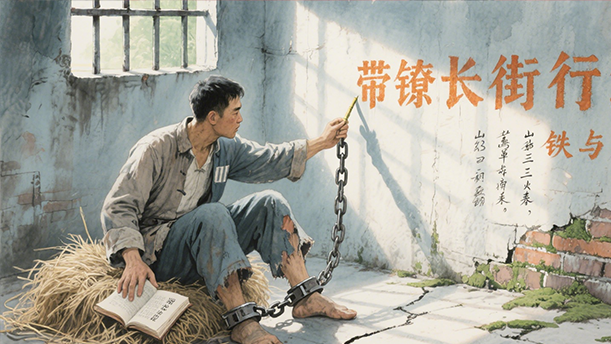

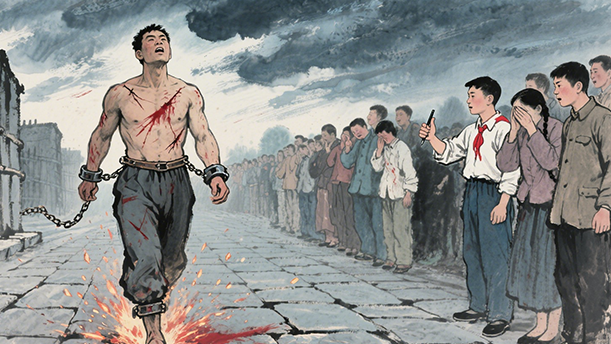

带镣长街行,

蹒跚复蹒跚。

市人争瞩日,

我心无愧怍。

带镣长街行,

镣声何铿锵。

市人皆惊讶,

我心自安详。

带镣长街行,

志气愈轩昂。

拼作阶下囚,

工农齐解放。

——刘伯坚1935年3月11日

参阅赵学成编:《刘伯坚诗词注释》,匹川文艺出版社1991年版。

信仰感评

1935年3月初,刘伯坚在战斗中负伤,不幸落入敌手。在被囚的17天中,刘伯坚坚贞不屈,视死如归。他在遗书中把自己的一生归结为:“生是为中国,死是为中国”,并以“我为中国作楚囚”自豪1935年3月11日,敌人将刘伯坚由大庾县监狱移到绥靖公署候审室沿途经繁华的青菜街,他大义凛然,并写下了脍炙人口的《带镣行》。这首诗描绘的是他带着沉重的脚镣,路经大庾县街头的情景,表达了他虽然身系狱中,却对革命的胜利坚信不疑的心情。3月21日,刘伯坚被敌人杀害,他在留下的最后两封家书中预言:“不久的将来中国民族必能得到解放!”

诗歌淋漓尽致地展现了作者大义凛然的气质,面对世俗“惊讶:的目光和反动派的屠杀,革命战士“志气愈轩昂”。这正是共产党人将生命献身人类解放事业的光辉典范,今人读来,仍然不能不为之动容。

素材TV专业制作各类舞台晚会演出比赛高清LED背景大屏幕视频。

朗诵背景视频、演讲背景视频、朗诵配乐、演讲配乐、诗歌朗诵、少儿朗诵、朗诵比赛、朗诵订制。