风景——关于经典散文的演讲经典篇目

徐亚凤 2025-10-24 13:24

浏览

次

徐亚凤 2025-10-24 13:24

浏览

次

风 景

辛 笛

列车轧在中国的肋骨上

一节接着一节社会问题

比邻而居的是茅屋和田野间的坟

生活距离终点这样近

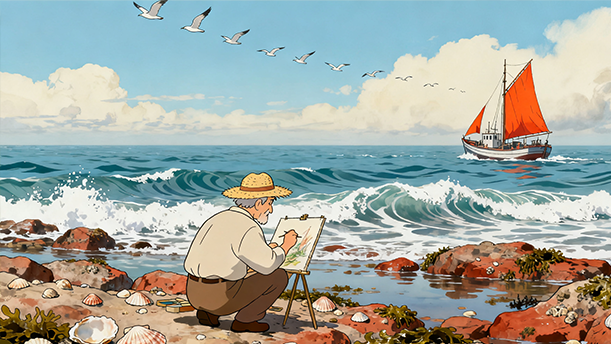

夏天的土地绿得丰饶自然

兵士的新装黄得旧褪凄惨

惯爱想一路来行过的地方

说不出生疏却是一般的黯淡

瘦的耕牛和更瘦的人

都是病,不是风景!

1948年夏

辛笛(1912—2004),原名王馨迪,祖籍江苏淮安,生于天津。出版的诗集有《手掌集》《辛笛诗稿》《印象·花束》等。

《风景》赏析

辛笛的《风景》是一首极具批判力量的现代诗,以列车旅途中的见闻为线索,用冷峻的笔触勾勒出1948年中国大地的苦难图景。全诗打破传统“风景”的审美意涵,将社会疮痍、民生疾苦化作“不是风景”的“病”,字里行间满是对时代的沉痛反思与对底层民众的深切悲悯。

一、意象解构:“风景”的颠覆与重构

二、诗人以“风景”为题,却通篇书写“非风景”的苦难,通过一系列尖锐意象的叠加,彻底颠覆了“风景”的传统审美属性。

“列车轧在中国的肋骨上”:大地的创伤

开篇以极具痛感的隐喻切入,将中国的土地比作“肋骨”,“列车轧过”的动作充满压迫感,既写实列车行驶的场景,更象征着沉重的社会压力碾轧着苦难的中国大地。“一节接着一节社会问题”则直接点破,列车的车厢如同堆积的社会矛盾,将旅途见闻与时代困境紧密绑定,奠定全诗批判的基调。

“茅屋与坟”“瘦牛与人”:民生的凋敝

诗中接连出现的具象,勾勒出底层民众的生存绝境:

“比邻而居的茅屋和坟”,将“生”的居所与“死”的归宿并置,暗示生命的脆弱与生活的绝望——生与死的距离近得令人窒息,“生活距离终点这样近”一句,更是直白道尽民众在苦难中挣扎的状态。

“瘦的耕牛和更瘦的人”,以“瘦”的叠加对比,凸显民生的极度凋敝。耕牛是农耕社会的生产力象征,连牛都瘦弱不堪,人的境遇更可想而知,“瘦”的意象背后,是饥饿、贫困与压迫的缩影。

“绿的土地”与“黄的军装”:荒诞的对照

“夏天的土地绿得丰饶自然,兵士的新装黄得旧褪凄惨”,以色彩的强烈对比制造荒诞感。土地本应孕育希望,“丰饶的绿”却与民众的苦难形成反差;兵士的“新装”本应鲜亮,却“黄得旧褪凄惨”,暗示军队的衰败与时代的病态,两种景象交织,更显社会的畸形与悲凉。

三、主题思想:对时代苦难的沉痛批判 全诗以“风景”为幌子,实则是对1948年国民党统治末期社会现实的深刻批判,核心是揭露时代的“病”。

批判社会的病态与不公

诗人眼中的“风景”,没有山水田园的美好,只有“社会问题”“茅屋与坟”“瘦牛与人”的疮痍。这些景象共同指向一个病态的社会:土地虽丰饶,民众却食不果腹;政权虽维系,底层却民不聊生,字里行间满是对社会不公的愤懑与批判。

悲悯底层民众的苦难境遇

“瘦的耕牛和更瘦的人”“生活距离终点这样近”等诗句,饱含对底层民众的深切同情。诗人以冷峻的笔触记录民众的生存困境,没有刻意煽情,却通过写实的场景,让读者直面民众在贫困与压迫下的绝望,传递出对生命的悲悯之情。

解构“风景”的审美,直面真实苦难

结尾“都是病,不是风景”一句,是全诗的点睛之笔。它直接否定了眼前景象的“审美属性”,将“风景”还原为“病态”的社会现实,打破了传统诗歌对“风景”的唯美书写,以清醒的批判意识,逼迫读者正视时代的苦难,而非沉溺于虚假的诗意。

三、艺术特色:冷峻写实中的批判力量

这首诗的艺术魅力在于“以冷峻之笔写沉痛之情”,用写实的手法与尖锐的隐喻,构建出强烈的批判张力。

以实写虚,场景即批判

全诗没有直接发表议论,而是通过列车旅途的所见所闻展开。“茅屋与坟”“瘦牛与人”“黄的军装”等都是具象的场景,却每一个场景都指向深层的社会问题,实现了“场景即批判”的效果,让批判更具现实冲击力。

隐喻尖锐,语言充满痛感

“中国的肋骨”“一节接着一节社会问题”等隐喻,打破了语言的温和性,充满痛感与压迫感。这种尖锐的表达,精准契合了时代的沉重与诗人的愤懑,让文字如同利刃,直刺社会的病灶。

节奏急促,情感压抑

诗句长短交错,如同列车行驶的节奏,急促而颠簸。没有舒缓的抒情,只有密集的意象堆叠,营造出压抑的氛围。这种节奏与情感基调相契合,让读者在阅读中感受到时代的沉重与诗人内心的沉痛。

《风景》以“反风景”的书写,成为时代的“诊断书”。它褪去了传统风景诗的唯美外衣,以冷峻的写实笔触,将1948年中国的社会疮痍赤裸裸地呈现在读者面前,既是对苦难现实的记录,也是对时代的沉痛反思。这首诗的价值,在于它用诗歌的形式保持了对现实的清醒批判,让“风景”回归真实,让文学直面苦难。

素材TV专业制作各类舞台晚会演出比赛高清LED背景大屏幕视频。

朗诵背景视频、演讲背景视频、朗诵配乐、演讲配乐、诗歌朗诵、少儿朗诵、朗诵比赛、朗诵订制