孝敬慈爱,为人子女天下大孝——关于和谐社会的演讲经典篇目

徐亚凤 2025-08-01 10:40

浏览

次

徐亚凤 2025-08-01 10:40

浏览

次

据文字记载,“孝”始见于西周的典籍及当时的铜器铭文。但作为观念形态,却必定在此之前即已存在。依照历史和逻辑的推论,孝的行为和观念,应是与家庭的出现和发育相伴而生的。经济上的相互依赖、父权家长制、基于血缘而产生的情感因素与原始的祖先崇拜相结合,自然会产生出“孝”的观念。

从见之于早期文献的“孝”字来看,其内涵主要是对祖先的追思和祭祀,同时也兼及对父母物质上的供养:

成王之孚,下士之式。永言孝思,孝思维则。(《诗·大雅·下武》)

工祝致告,徂赉孝孙。口芬孝祀,神嗜饮食。(《诗·小雅·楚茨》)

汝肇刑文、武,用会绍乃辟,追孝于前文人。(《尚书·周书·文侯之命》)

嗣尔股肱,纯其艺黍稷,奔走事厥考厥长,肇牵牛车,远服贾用,孝养厥父母。(《尚书·周书·酒诰》)

上述中的“孝思”“孝祀”“追孝”,都是后人对其已逝父母及祖先的行为:具体描绘了孝子大修农耕、远服商贾,以收获奉养父母的情形。这些记载,基本上反映了当时社会对“孝”的理解和尽“孝”道的表现。应该注意的是,在孔子之前,“孝”不仅已经被看做是很重要的伦理规范,而且已经将其与政治建立了某种联系:“有冯有翼,有孝有德,以引以翼。岂弟君子,四方为则”(《诗·大雅·卷阿》)。就是说,身居王位者应凭借有孝有德的贤人,造就出人的品行,然后为民众取法。

《论语》开篇就有一段重要的描述:“有子曰:‘其为人也孝悌,而好犯上者,鲜矣;不好犯上而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝悌也者,其为人之本欤!'”有子乃孔门高足,孔子去世后,他曾代师讲学。有子这段话的大意是,一个人倘若在家庭中能讲“孝悌”,在社会上就一定能守秩序。在社会上能守秩序,就一定不会违法乱纪。聪明正直之人所追求的是做人的根本,他们知道只有将做人的根基打牢,人生才会是坦途。亦即是说诚、信、恭、敬、礼、义、廉、耻等具体行为规范皆需建立在做人的根本准则之上,而这一根本即为“孝悌”。

人的一生要面对很多的规范,但是在众多的规范里面,根本就是“孝”。那么究竟什么是“孝”呢?《诗经》有言:“哀哀父母,生我劬劳,……哀哀父母,生我劳猝。……无父可怙,无母可侍,……父兮生我,母兮鞠我,抚我蓄我,长我育我,……欲报之德,吴天罔极。……”可见,子女之行孝道在报恩,而报恩之心的延伸必会使人善待天地善待他人,此时的人即可被称之为“天地之性最贵者”。

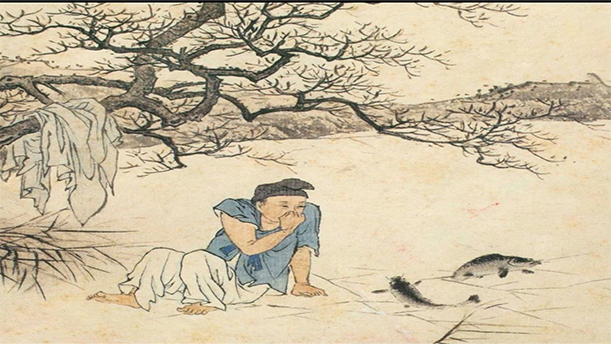

著名的“卧冰求鱼”的美谈,讲述的是汉末临沂(今属山东省)人王祥孝敬继母的故事。王祥生母在其年幼时就去世了,他的继母朱氏很不喜欢他,但是王祥生性至孝,虽然成天被继母虐待,仍然十分孝敬她。朱氏喜欢吃活鱼,王祥每次想尽办法满足她的要求。一年冬天,天寒地冻,朱氏又要吃活鱼,但是三九时节,哪儿也找不到活鱼。王祥不死心,来到结了厚厚冰层的河面上,不顾寒风嗖嗖,脱下衣服,躺在透心凉的冰上,准备凿开冰块取鱼。忽然,冰块自己裂开了,从水里面越出两条活蹦乱跳的鲤鱼。王祥赶忙抓住,高高兴兴地带回家去,做好吃的给他继母吃。乡亲们都说:从来也没人能在大冬天结了这么厚的冰河里凿冰取鱼,王祥这孩子做到了,这是他的孝心感动了天地啊!

《为政》中记载:子路问孝。子曰:“今之孝者,是谓能养。之于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?”翻译过来的大意即是,现在所谓的孝,是能够养活父母就行。然而就是犬、马都能得到人的饲养,如果对父母不恭敬,那养活父母与饲养犬马又有什么区别呢?由此可见“敬”在“孝”里的功效作用了。“孝养”与“敬养”的主要区别在于,前者只重视对父母物质上的供养,后者则增加了精神上的内容,即要求自己对父母要怀有真诚的敬意,除了物质上的满足外,还要尽可能,地保证其健康长寿和精神愉悦,也就是我们今天所倡导的“精神赡养”。如:子夏问孝。子曰:“色难。有事,弟子服其劳;有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”《为政》孟武伯问孝。子曰:“父母唯其疾之忧。”《为政》子曰:“父母之年,不可不知也。一则以喜,一则以惧。”《里仁》在孔子的孝论里,敬重父母是阐述最多、分量最重的部分,从而大大丰富了孝的内涵,提升了孝的境界,在《孝经》中集中的归纳为子曰:“孝子之事亲也,居则致其敬,养则致其乐,病则致其忧,丧则致其哀,祭则致其严。”其中的“居则致其敬”,即是照料父母起居时要充分表达敬意。孔子的观念里把“敬”看得比“养”更为重要,养容易敬则难。人类的情感表达,是一种近乎诗意的感觉,是一种满载深意的表达。荀子在论述人和动物的区别时指出:“故人之所以为人者,非特以其二足而无毛也,以其有辨也。夫禽兽有父子无父子之亲,有牝牡无男女之别。故人道莫不能辨。”这与孔子的“鸟兽不可与同群”所强调人伦的主张是一样的。孔子重视“敬”,在“孝”的基础上有敬,而达到“孝敬”的境界。曾子对此,提出了这样的理解:“孝有三:大孝尊亲,其次弗辱,其下能养”,在孝的三个等次中,如果能达到尊亲的最高层次,养也就必然在其中包含了。

“养则致其乐”,是指在提供物质时也要保持愉快的心情和态度。这种要求即是针对“色难”——子女在孝敬父母时经常保持愉悦神色是比较困难的现实。实践表明,同样是提供了经济上的供养,但是不同的态度会产生极其不同的效果。人即使在年老体衰之时,也是有尊严的,对待养育我们的父母,最基本的“敬”必须要做到,“养则致其乐”的基础是对父母的爱,《礼记》中有这样的话:“孝子之友深爱者必有和气,有和气者必有愉色,有愉色者必有婉容。”古希腊伦理学大师亚里士多德亦有同样的看法:“在食物方面,我们应当帮助父母先于帮助其他任何人,因为我们对父母欠有养育之恩。在这方面我们如能帮助父母先于帮助自己,则更可为敬。我们还应对父母表示敬意,正如对神表示敬意一样。”(《伦理学》)。

“孝敬”是指小辈对长辈的孝道和尊敬,同时,长辈对小辈也有着相应的基本主张:齐景公问政于孔子。孔子对曰:“君君,臣臣,父父,子子。”公曰:“善哉!信如君不君,臣不臣,父不父,子不子,虽有粟,吾得而食诸侯?”大意即是,君要像个君,臣要像个臣,父亲要像个父亲,儿子要像个儿子,君臣父子各有其遵循的行为规范。这种要求是双向的而非单方面的,在强化角色意识的同时,也应该有相应的权利义务观念。例如,在鲁定公问“君使臣,臣事君,如之何”时,孔子就回答说:“君使臣以礼,臣事君以忠。”这里“君使臣以礼”是前提和原因,“臣事君以忠”是回报和结果,而非如齐景公所理解的那样,只单方面的对自己有利。

“慈”一字,是父母对待子女问题的最重要的道德规范,季康子问:“使民敬、忠以劝,如之何?”子曰:“临之以庄,则敬;孝慈,则忠;举善而教不能,则劝。”“慈”,即是长爱幼,父母爱子女。“慈”的提出,既是对“孝”的有力支撑,也是对家庭关系的调整和家庭道德的完善。《左转》一文明确概括了“君义、臣行、父慈、子孝、兄爱、弟敬”的所谓“六顺”规范,“父慈子孝”成为相辅相成的家庭道德的核心部分。

做父母的要慈爱自己的子女,当然也应包括基本的尊重。《子罕》云“后生可畏,焉知来者之不如今也。”在父子、长幼之间,并未主张后者要绝对听从前者的。《汉书》卷六十三《武五子传》云:“父慈母爱室家之中,子乃孝顺。阴阳不和则万物夭伤,父子不和则室家丧之。故父不父则子不子,君不君则臣不臣。”而隋文帝的认识,则更近了一步:“父既然慈。子复不孝。……父有父过,子当谏争,岂可潜谋非法,受不孝之名!”

“慈”这种思想,无论是在古代还是在现代,都是一种豁达的家庭伦理关系。长辈对晚辈的“慈”,以一种放手但未完全撒手的安全距离完美维系着,不仅给了子女健全自主的生长空间,也给父母的爱留下了更开阔的范围。这种相互的、对等的关系,犹如大气里充盈的水与开阔的海洋一样——彼此变换、彼此支撑、循环往复。

“爱”是个很广博的字眼,任何情感都可以用“爱”的各类变体去解释:孝敬是因为爱,爱是孝敬的基础,爱是慈爱的根基。“爱”是个极其柔美的字儿,它以一种无限延展的本意和意境悠远的外延,诠释着生活里所有的喜怒哀乐。历史上有名的孝子赵善应割肉救母的故事,即是一种子女对父母“深爱”的表现。赵善应母亲得重病,赵善应四处,寻找名医,但是母亲的病一直没有好转,直到通过各种途径请到了御医为其母看病,御医给出了药方子,但却需要人血和药,方可有效。赵善应接过方子,二话没说,马上去买了药,然后取刀刺破自己的手臂,用鲜血和药,给母亲冲服。赵善应连续几次刺破自己的手臂取血和药,他的家人都看不过去了,请求他不要再那样做了,但是赵善应坚决不答应。说来奇怪,在连续服用了几副和着赵善应鲜血的中药以后,赵善应母亲的病情竟然好转了!

一位父亲带女儿乘海轮远游,在临近靠岸的前一天,海轮遭遇了前所未有的大风浪——巨轮在海中剧烈的颠簸着,父亲紧紧的抱着幼小的女儿,生怕她受到惊吓。就在一个颠簸的瞬间,一把水果刀不偏不倚地插入了父亲的心脏,奇怪的是并没有过多的血液流出,父亲也没有任何痛苦的表情。直到海轮安安稳稳地平静下来,两天后,前来接船的母亲,一脸欣喜的喊着丈夫和女儿的名字,当丈夫把女儿抱给妻子的瞬间,轰然倒下!医院急救室里,每位医生都是一脸茫然,不知道为何心脏上插着一把匕首的人,是如何撑着熬了整整两天,没有一位医生可以解释这种现象,静默的急救室里,望着冰凉的尸体,一位医生默默地说出了一句话:“这种症状叫‘父亲'”。是啊,唯有如此的爱,才可以与生命的奇迹相匹配!大爱至深,大情至心啊。

——钟肇

素材TV专业制作各类舞台晚会演出比赛高清LED背景大屏幕视频。

朗诵背景视频、演讲背景视频、朗诵配乐、演讲配乐、诗歌朗诵、少儿朗诵、朗诵比赛、朗诵订制

猜你喜欢

- 搜索

-

- 同类文章