【播音主持创作基础】3.1.3.1-认识播音主持语言特点概说

绿萝 2025-09-01 14:57

浏览

次

绿萝 2025-09-01 14:57

浏览

次

播音主持语言的六大特点详解

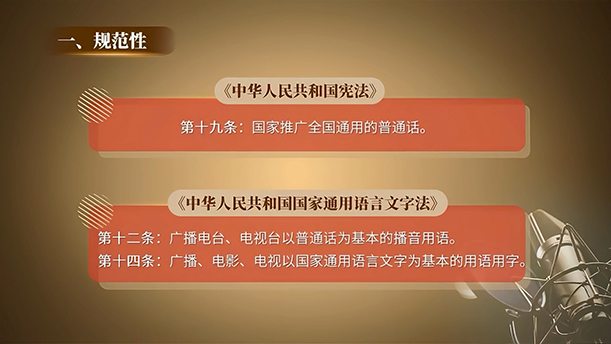

一、规范性

1. 语言规范的法定要求

宪法依据:

《中华人民共和国宪法》

第19条明确规定

“国家推广全国通用的普通话”。

行业法规:

《国家通用语言文字法》

要求广播电台、

电视台以普通话为基本播音用语,

播音员主持人需达到

国家规定的普通话等级标准

(如一级甲等)。

政策文件:

2014年国家新闻出版

广电总局发文强调,

广播电视需带头规范

使用通用语言文字,

承担社会示范责任。

2. 实践中的规范标准

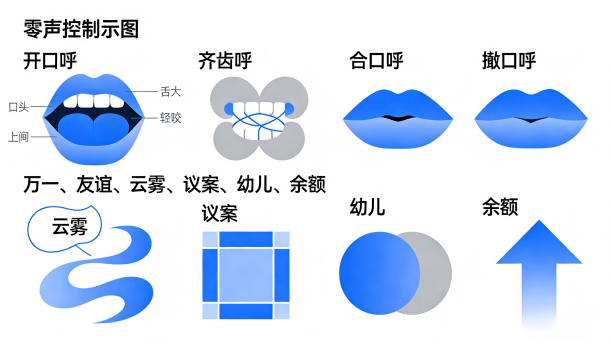

语音层面:

需严格区分平翘舌、

前后鼻音(如“in”与“ing”),

避免方言词汇(如“搞”替代“做”)。

表达层面:要求语句流畅、

逻辑清晰,避免语病

(如搭配不当、成分残缺)。

语言品味:用词需高雅得体,

如新闻播报中避免

网络流行语的随意使用

(如“绝绝子”)。

3. 规范性的现实意义

传播效率:

普通话覆盖全国95%以上人口,

能最大限度减少信息损耗。

文化传承:

播音员主持人作为“语言教师”,

需为方言区学习者提供标准范本

(如央视《新闻联播》的示范作用)。

二、庄重性

1. 核心内涵

真实性:

新闻内容必须客观准确,

如灾难报道中避免煽情渲染。

可信度:

通过语言传递权威感,

如《新闻1+1》主持人

白岩松的理性分析风格。

2. 常见误区

≠刻板严肃:

庄重性可通过生动表达实现,

如《国家宝藏》中主持人

用故事化语言解读文物。

≠过度表演:

避免“端架子”式播音

(如某些地方台模仿央视的机械语调)。

3. 实践案例

正面案例:

央视《新闻联播》的“康辉体”

庄重而不失亲和力。

反面案例:

某综艺节目因主持人

用戏谑语气播报时政新闻引发争议。

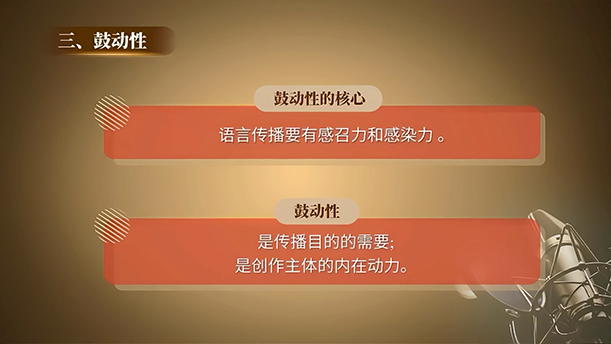

三、鼓动性

1. 情感驱动的传播

感染力来源:

真情实感(如《感动中国》

颁奖词中的情感共鸣)。

语言节奏(如演讲中重音、

停连的运用)。

社会价值:

公益广告通过鼓动性语言呼吁环保

(如“地球一小时”宣传语)。

2. 需避免的问题

虚假煽情:

如某些选秀节目

过度渲染选手悲惨经历。

空洞口号:

避免“必须”“一定”等

强制式表达

(如部分宣传片的生硬说教)。

四、时代感

1. 语言的时代烙印

历史对比:

1980年代:字正腔圆、

高亢激昂(如《话说长江》

解说风格)。

2020年代:轻松自然、

互动性强(如央视新闻B站

账号的“网感”表达)。

技术影响:短视频平台催生

“碎片化”语言

(如“3秒抓耳”的开场白)。

2. 辩证看待时代性

积极引领:如《主播说联播》

用“网言网语”解读政策。

风险规避:警惕低俗化

(如某综艺滥用

“绝绝子”等网络梗)。

五、分寸感

1. 政策分寸

精准解读:

如经济报道需区分

“稳健”与“紧缩”等

政策术语的细微差异。

态度把控:

国际新闻中避免情绪化表述

(如“强烈谴责”需有事实依据)。

2. 艺术分寸

情感浓度:

纪录片解说需“克制抒情”

(如《舌尖上的中国》的留白处理)。

风格适配:

少儿节目需避免成人化语言

(如“内卷”“躺平”等词汇慎用)。

六、亲切感

1. 实现路径

对象化表达:

对老年人:语速放缓、

用词通俗(如《夕阳红》节目)。

对青少年:加入互动提问

(如《开讲啦》的现场交流)。

非语言辅助:微笑、眼神交流等

增强亲和力

(如董卿的“倾听式主持”)。

2. 边界把控

避免过度随意:

如某晚会主持人称观众

“老铁”引发争议。

文化适配:

方言节目需考虑地域局限性

(如粤语节目在北方传播受限)。

总结:播音主持语言的辩证统一

六大特点并非孤立存在,

而是相互制衡:

规范性与时代感:

在标准框架内创新表达

(如《新闻联播》引入“主播说”板块)。

庄重性与亲切感:

权威内容可通过生活化语言传递

(如《今日说法》的案例讲解)。

播音员主持人需在法规、

艺术与受众需求间找到动态平衡,

方能实现有效传播。

素材TV专业制作各类舞台晚会演出比赛高清LED背景大屏幕视频。

朗诵背景视频、演讲背景视频、朗诵配乐、演讲配乐、诗歌朗诵、少儿朗诵、朗诵比赛、朗诵订制。