一定要为新中国做点事——关于党的演讲经典篇目

绿萝 2025-03-25 11:53

浏览

次

绿萝 2025-03-25 11:53

浏览

次

我今年70多岁了,身体一天不如一天,有很多事情想做却力不从心了。如果能减去10年,变成60多岁,那我还可以为我所喜爱的科学事业做多少事情啊!

1950年初秋,22岁的马祖光从山东大学物理系毕业,怀着“一定要为新中国做点事”的激情,到哈尔滨工业大学任教并攻读研究生。两年后,他光荣地加入了中国共产党,他还没有等到研究生毕业,便被抽调组建物理研究所,30岁时又被委以重任,创办国家急需的核物理专业。从此,那一束束绚烂的激光伴随他走过了整个人生。

马祖光对激光介质光谱、非线性光学和新型可调谐激光及应用研究,倾注了毕生的心血。他和他带领的团队在一些国家急需解决的重大课题的研究中取得了重要成果,一些研究成果还获得国家自然科学奖、国家专利,多次获省部级科技进步奖。

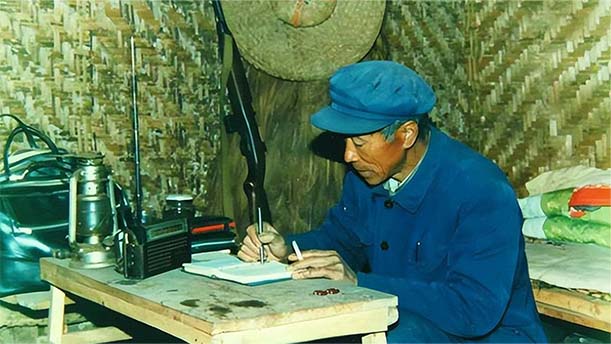

在“文革”中不少专家、教授被斗挨整,心灰意冷。而当时同样被斗挨整的马祖光却时刻提醒自己:决不放弃!他被放出“牛棚”后立即钻进图书馆,如饥似渴地查阅外文资料,希望尽快了解当前世界最新研究成果。他每天在图书馆一待就是一天,废寝忘食到了痴迷的

地步。

马祖光治学严谨是出了名的。他常常对他的学生说:“无论是写论文、做实验,千万别出现‘大约’这样的字眼。”

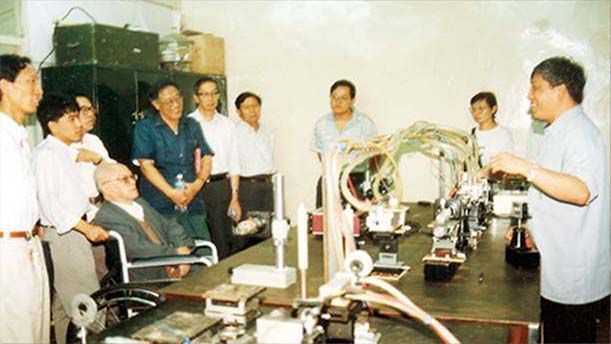

做激光大气实验必须在半夜11点以后。夜深了,大家知道马祖光有心脏病,都劝他回家去等实验结果。可他说:“那哪行!不亲自做,不亲眼看,叫什么做实验?”还说:“做学问要经得起别人的考问,经得起时间的考验。”“试验结果不能光听,一定要亲自做、亲眼看,我们是在做科研,不是听故事。”他有一个不可动摇的坚定信念,那就是:不能在知识界里做奸商!有一个细节,大家仍记忆犹新。马祖光对实验记录纸有一种特殊的“钟爱”:不允许任何人随便丢弃,即使是实验失败的记录,也要妥善保存。他说:“要搞清楚问题出在哪儿,说不定哪张单子里就有问题的症结。”正是他的严格要求和身体力行,他和他的团队,才不畏艰险,勇攀高峰,成绩卓著。他们攻克世界激光研究领域内的一个又一个尖端课题:填补了四原子准分子激光研究的空白;“小型化X光激光”被纳入国家“863”计划;在国际上首次成功做出离子准分子短波长激光;研制了纯放电S2蓝绿可调谐激光器件……

为了20多万字的学术专著《激光实验方法》,马祖光数易其稿,对每一章、每一节、每一个字都要仔细地反复推敲。他说:“严谨是做学问起码的态度。”有时,工作了一天,深夜里一两点钟了,他还坐在床上看学生的论文。马祖光患心脏衰弱症,他的妻子孙悦贞教授平时没少劝他要注意休息,可他却说:“我已经进入花甲之年,就像蜡烛要燃尽一样,我这个蜡头不高了,真正能干一番事业的年头已经不长了,所以我要尽量燃烧。”

他严格要求他的学生一定要扎扎实实地掌握好基础理论、基本概念和基础实验。他说:“基础打得好,楼才盖得高。在科学技术领域,将来起关键作用的还要靠基础。”他要求所有任课教师在正式讲课前必须试讲,并亲自组织试讲,从知识要点、学术水平、语言表达等方面严格按照规定的标准考察,不达到标准下去再练,有的教师试讲了3次才上讲台。

20世纪60年代激光的问世,给人类生活平添了神秘而绚烂的色彩,然而,马祖光的人生却正在经历着坎坷。“文化大革命”的风暴把他刮进了“牛棚”,挨整被斗,受到迫害,备受肉体和精神折磨。但是,他以坚定的信念和执著的追求,从未放弃对激光的研究。10年浩劫结束后,他带领他的团队从激光的盲区开始了夜以继日的研究。几年后,他们在国内首次研制成功了激光眼科治疗仪,为导弹加装了激光制导技术。

1980年,作为我国第一批公派留学人员,马祖光远赴德国汉诺威大学物理所做访问学者。他深知,攻克“钠双原子分子第一三重态跃迁”这一近红外激光发展中的世界性难题意义重大。当时的情况是,美国、苏联、法国、德国、意大利等国的许多科学家对这一课题都没有多大信心。德国人认为,第三世界国家科技水平低,成功的希望渺茫。马祖光却说:“第三世界怎么了?外国人搞不出的东西中国人不一定就搞不出来,这口气一定要争!”

“请允许我试一试。”马祖光的请求令德国同行大感疑惑和吃惊。他们无论如何也猜想不出,这个中国学者的心在怎样剧烈地跳动!

不难想象,在后来的工作中,马祖光遇到了不少困难。他只有在别人休息的时候,也就是每天早9点以前、晚6点以后才被允许进入实验室。他只好白天钻进图书馆,晚上到实验室做实验,早晨再提前一点上班。他常常因为错过了末班车步行十几里回到住处,睡上几个钟头,就又要赶早去实验室。为了节省时间,他改成一天只吃两顿饭,谢绝了游览名胜古迹的邀请,因而他没有留下一张异国的照片。

3个月过去了,每一次实验的结果只有两个字:失败。

德国人不耐烦了。他们通知马祖光:“必须改题!”

马祖光不能接受这个决定,他说:“请再给我10天。”

虽说马祖光争取到了可贵的10天时间,但是这也等于给自己下了“最后通牒”。也就是说,在这10天里,如果实验再失败,那就意味着他将灰溜溜地走开。“开弓没有回头箭。”就是在这紧张的最后时刻,奇迹终于出现了:各国科学家梦寐以求的Na2新的近红外连续谱区清楚地显示在仪表记录纸带上。这时正好是当地时间1981年7月12日午夜12时。马祖光那布满血丝的双眼禁不住热泪盈眶。然而,发现新光谱的第一篇论文的署名,前两名是外国人,马祖光的名字却被列在第三位。这一做法遭到了马祖光的反对,他说:“这对我个人来说无所谓,但在这里我是中国的代表!这个荣誉应该属于中国!”最后,德国汉诺威大学应用物理研究所所长在研究成果上写下了这样的证明:“发现新光谱完全是中国的马祖光一个人独立做出来的。”

马祖光婉拒了德国人的挽留,毅然回到了祖国。令海关人员惊愕的是,马祖光40千克的行李,除了书籍就是图纸,还手提一部小型仪器。后来人们才知道,在德国2年,他吃掉了150多斤清水挂面,将省下的1万马克全部上交给国家,而他却没有给自己和家人买一件东西。

马祖光以他高尚的人格魅力给人们留下了深刻的记忆。他给博士生上第一堂课时曾说:“无论是做学问,还是做事情,首先要做一个高尚的人。”

王月珠教授还清楚地记得,马祖光从德国回来后,毫无保留地把带回来的大量实验数据、资料交给她,供她测试时使用。可在论文发表署名时,马祖光却执意把自己的名字从第一位调到最后。外国留学生达尼在国外一个很有影响的刊物上发表了一篇论文。就是这篇论文发表之前,马祖光字斟句酌地修改了7遍。当达尼请求老师挂名时,被马祖光谢绝了。这样的事例还很多。在激光教研室的每一篇论文的署名,总是被马祖光划去勾来,结果却总是以他的名字写在最后而敲定。众所周知,论文署名前后的意义很重要。正因为如此,马祖光在评选中国科学院院士时落选了。这位世界著名的光学专家论学术水平,业内人士人所共知,但他做了大量鲜为人知的幕后工作,因此他的“实力”就略逊一筹。1996年学界泰斗王大珩院士到哈工大考察时,当面对马祖光时说,你应该申报院士了。自1977年起学校几次为马祖光申报院士,马祖光就是不同意,并把申报材料硬是要了回来。两年后学校不让马祖光知道,把材料直接寄了出去。马祖光得知后立即写信给中科院,他写道:“我是一个普通教师,教学平平,工作一般,不够推荐条件。我要求把申报材料退回来。”就这样,第二次申报又没有成功。2001年学校第三次申报。新的院士评审规则规定,申报材料要本人签字。马祖光始终不在申报材料上签字。报送申报材料的最后期限就要到了,急坏了经办人。最后,校党委书记李生亲自出面找马祖光做工作。他和马祖光谈了两个多小时,工作还没有做通,急得他直冒汗。马祖光说得很诚恳:“我年纪大了,评院士意义不大。应该让年轻同志评。”党委书记把话题扯到学校党的建设上,马祖光说了一句:“我一辈子都听从党的安排。”党委书记抓住时机,紧跟上一句:“那你就再听从一次吧。”最后马祖光“无可奈何”地在申报材料上签上了自己的名字。当选中科院院士后,马祖光真诚地表示:“我是在光学领域梯队人的共同劳动中有幸获此殊荣的,如果把科研成果完全归功于个人,那是撒谎!”

马祖光常常给学生讲起登山英雄刘连满的故事。我国著名登山运动员刘连满攀登珠峰时,甘当人梯,用自己的肩膀把队友高高托起,自己却在距离峰顶100米的地方留了下来,把荣誉让给了队友。他说,在科学的道路上就需要刘连满精神。在“211”研究成果评审时,许多专家发现马祖光提出了很多研究方向,争取到很多课题,可是,作为激光领域的领衔专家,竟没有在一个课题成果上署上自己的名字!在科研工作中马祖光常常让年轻人做课题组负责人,给他们压担子。像王骐、王雨三等一些老教授早已是独当一面的专家,像吕志伟、陈德应等年轻教师也成了学科骨干。马祖光还推荐了大批人才进入国家“863”领域和相关的专业委员会担任重要职务。在他的带领下,师生们取得了一个个突出的科研成果。马祖光感到欣慰的是两件事:一是做出科研成果;二是培养出的学生都很能干。张中华曾是马祖光的博士研究生。他毕业留校任教的第一年,马祖光给他开了10本书的书单,要求他上讲台前必须要读完这10本书。不仅如此,马祖光还抽出时间要张中华向他汇报这些书的特点和差别。张中华说:“马老师的严格要求对我提高教学水平起了非常大的作用,我把这个书单放在我的教案里,每次给学生讲课都要拿出来看看,对我的激励很大。"

2003年6月马祖光为本科生作了一场题为《做人与做事》的演讲。他以自己的亲身经历和人生体验,和同学们作了一次推心置腹的畅谈。学生们被这位德高望重的师长的演讲所感动。马祖光对学生们寄予深切的期望,他说:“我今年70多岁了,身体一天不如一天,有很多事情想做却力不从心了。如果能减去10年,变成60多岁,那我还可以为我所喜爱的科学事业做多少事情啊!”他最后语重心长地对同学们说:“年轻人当自重啊!”

谁也没有想到,这一席话竟成了一个贡献突出、人格伟大的科学家留给下的最后遗言。

素材TV专业制作各类舞台晚会演出比赛高清LED背景大屏幕视频。

朗诵背景视频、演讲背景视频、朗诵配乐、演讲配乐、诗歌朗诵、少儿朗诵、朗诵比赛、朗诵订制。