我遥望——关于经典散文的演讲经典篇目

徐亚凤 2025-10-26 15:14

浏览

次

徐亚凤 2025-10-26 15:14

浏览

次

我遥望

曾 卓

当我年轻的时候

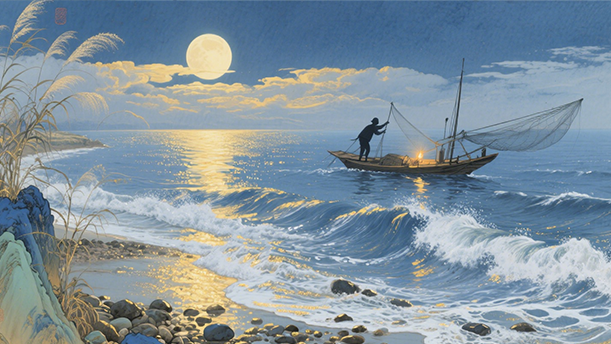

在生活的海洋中,偶尔抬头

遥望六十岁,像遥望

一个远在异国的港口

经历了狂风暴雨,惊涛骇浪

而今我到达了,有时回头

遥望我年轻的时候,像遥望

迷失在烟雾中的故乡

1981年3月12日

曾卓(1922—2002),当代诗人,原名曾庆冠,出版的诗集有《门》(1944)、《悬崖边的树》(1981)、《老水手的歌》(1983)等。

《我遥望》赏析

曾卓的《我遥望》是一首凝练深沉的人生感悟诗,以“年轻遥望六十岁”与“年老回望青春”的双重视角,浓缩了一段历经沧桑的生命历程。全诗仅八句,却以海洋、港口、故乡等极简意象,道尽了岁月流转中理想与现实的碰撞、时光沉淀后的释然与怅惘,在回环对照中勾勒出生命的完整轮廓,引人共鸣。

一、核心意象:时光维度里的生命隐喻

诗人以两组极具空间感的意象,将抽象的“时光”与“人生”具象化,让不同生命阶段的心境变得可触可感。

“海洋”与“港口”:青春的理想遥望

“当我年轻的时候,在生活的海洋中,偶尔抬头,遥望六十岁,像遥望一个远在异国的港口”。

“生活的海洋”象征着青春时期充满未知与挑战的人生旅途,“狂风暴雨,惊涛骇浪”是对这段历程中磨难的概括,既指时代的动荡,也暗喻个人命运的坎坷。

“六十岁”被比作“远在异国的港口”,“异国”凸显了距离感与陌生感,“港口”则象征着对晚年安稳、圆满的理想期许。年轻时的“遥望”,带着对未来的憧憬与懵懂,将六十岁视为人生的“彼岸”,充满对未知的想象与向往。

“故乡”:晚年的青春回望

“而今我到达了,有时回头,遥望我年轻的时候,像遥望迷失在烟雾中的故乡”。

“故乡”是生命源头的象征,将“年轻的时候”比作“故乡”,暗含着对青春岁月的眷恋——青春如同故乡般,是生命出发的起点,承载着最初的理想与纯粹。

“迷失在烟雾中”则精准捕捉了晚年回望青春的心境:时光的“烟雾”模糊了记忆的细节,让青春既熟悉又遥远,那份回望里,有对逝去时光的怅惘,也有对岁月沉淀的释然。

二、情感脉络:双重遥望里的生命感悟

全诗以“年轻→年老”的时间线为轴,通过“遥望未来”与“回望过去”的双重对照,完成了对生命历程的情感梳理与哲思升华。

第一重遥望:青春对未来的憧憬与懵懂

“年轻遥望六十岁”是理想主义的视角。年轻时的“我”身处“生活的海洋”,对未来充满未知,六十岁作为人生的“港口”,是遥远而美好的目标。此时的“遥望”带着青春的无畏与憧憬,虽未经历“惊涛骇浪”,却已在对未来的想象中埋下对生命圆满的期待,情感中充满对未知的好奇与对理想的笃定。

第二重遥望:晚年对青春的眷恋与释然

“年老回望青春”是历经沧桑后的回望。“到达了”六十岁的“港口”,意味着走完了“狂风暴雨”的旅程,此时回头遥望青春,曾经的热烈与莽撞已被时光打磨。“迷失在烟雾中的故乡”,道尽了回望时的复杂心绪——既有对青春逝去的怅惘,也有对岁月磨砺的坦然;既怀念青春的纯粹,也接纳现实的沧桑,情感从年轻时的激昂转向沉淀后的平和。

三、艺术特色:极简篇幅里的张力之美

这首诗的艺术魅力在于“以短驭长”,用最凝练的形式承载最厚重的生命感悟,在简洁中蕴含强大的情感张力。

结构对称,回环对照

全诗前后两节结构完全对称,“当我年轻的时候→而今我到达了”“遥望六十岁→遥望我年轻的时候”“远在异国的港口→迷失在烟雾中的故乡”,形成鲜明的回环对照。这种对称结构不仅让诗歌节奏工整、韵律和谐,更在视角的转换中凸显了时光的流转与生命的变化,让“人生是一场双向遥望”的哲思更具冲击力。

以小见大,意蕴深远

全诗仅聚焦“年轻遥望未来”与“年老回望过去”两个瞬间,却浓缩了整个人生的历程。没有铺陈复杂的人生故事,仅通过“海洋”“港口”“故乡”几个小意象,就勾勒出从憧憬到释然的生命轨迹,以“瞬间”折射“永恒”,以“小场景”传递“大哲思”,让不同年龄的读者都能从中看到自己的影子。

语言质朴,情感真挚

诗歌语言直白如白话,没有华丽的辞藻与晦涩的表达,“偶尔抬头”“有时回头”等表述如同日常倾诉,却精准传递出不同生命阶段的心境。这种“不事雕琢”的语言风格,恰好契合了生命感悟的纯粹与深沉,让情感在平淡中更显真挚,极易引发读者共鸣。

《我遥望》以双重“遥望”为镜,映照出生命在时光中的流转与沉淀。它不仅是曾卓个人历经沧桑后的生命感悟,更道出了人类共通的生命体验——年轻时向往未来,年老时眷恋过去,而真正的生命智慧,或许就藏在这双向的遥望里:既要怀揣对未来的期许勇敢前行,也要懂得回望初心,在时光的沉淀中接纳生命的完整与不完美。

素材TV专业制作各类舞台晚会演出比赛高清LED背景大屏幕视频。

朗诵背景视频、演讲背景视频、朗诵配乐、演讲配乐、诗歌朗诵、少儿朗诵、朗诵比赛、朗诵订制