帕米尔高原的白衣圣人——关于党的演讲经典篇目

绿萝 2025-03-28 16:00

浏览

次

绿萝 2025-03-28 16:00

浏览

次

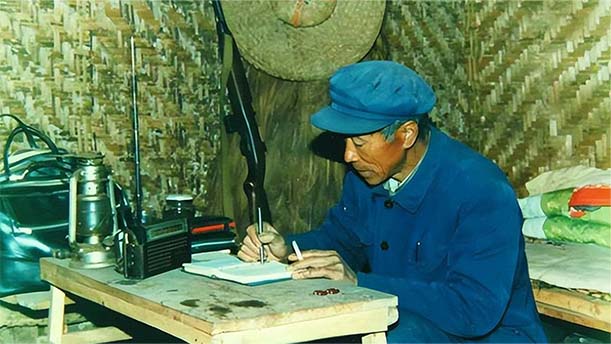

乌恰县地处祖国版图的最西端,是我国最晚送走太阳的地方。全境海拔在1700~~6146米之间,属高寒山区,风大氧稀,紫外线强,自然环境恶劣,至今仍是国家贫困县。这里生活着4.3万各族人民,其中柯尔克孜族占总人口的72%。吴登云在这片土地上生活工作了30多年,在柯尔克孜族民歌中,他被称为“白衣圣人”。

为抢救病重病危的民族兄弟,吴登云先后无偿献血30多次,总计7000多毫升,超过了一个成年人全身血液的总量。

1966年冬天,一位患功能性子宫出血的柯尔克孜族妇女患严重贫血,脸色苍白,双眸无神,几乎奄奄一息。年轻的医生吴登云认为,别无选择,只有输血。

在大山深处的简陋医院,连一些常见的医疗设备都没有,哪里有什么血库呢?何况,柯尔克孜族人把血液看成是灵魂的聚集,对输血闻所未闻,诸多忌讳。怎么办?吴登云决定抽自己的血。300毫升的热血静静地流进了病人的血管。病人惊喜地说:“我的身上长力气了!”许多柯尔克孜族人对吴登云更加敬重。

1978年,库尔班的小女儿马依诺尔刚刚出生3天,呼吸困难,昏迷不醒。在医院里,吴登云紧张地进行抢救。病人急需输血,吴登云情急中挽起袖管,请护士抽自己的血。护士知道他一个月前刚给人输过血,不肯再抽。无奈,吴登云果断地将注射器绑在床头上,然后艰难地把针头扎进自己的手臂,再用手按住针头往外抽,针管里很快注满了血。随后,150毫升“救命血”缓缓流进了婴儿的体内。热血驱走了死神。

1998年5月,波斯坦铁列克乡牧民买买提明和他29岁的儿子来到乌恰县人民医院。阔别20余年,他还是一眼就认出了那张和蔼的脸。父子俩同时扑向吴登云。那是1971年12月1日,买买提明2岁的儿子在玩耍时扑进火堆被烧伤。买买提明心急如焚,怀抱孩子骑着骆驼走了两天,才来到乌恰县人民医院。经检查,孩子全身3度烧伤,50%皮肤被烧焦,生命垂危。经吴登云十多天全力抢救,孩子渡过了休克关和感染关。接下来就需要创面植皮了。但是,孩子自身的完好皮肤所剩无几。于是,吴登云首先想到了鸡皮。他买了4只大公鸡,将鸡皮覆盖在孩子的创面上。可是,手术没有成功。

吴登云又想到曾经看到过的一篇报道,汉族医生李贡为抢救一位藏族姑娘,用自己的皮肤为姑娘植皮,并获得成功。为了孩子的生命,只有割取自己的皮肤了。

几乎所有医生和护士都惊呆了,他们坚决反对吴登云的想法,谁也不愿意配合。“什么?割你的皮肤?你疯了?不行不行!”

吴登云在酒精里泡好一只刮胡子刀片,坐下来,挽起裤腿,注射麻药。他先从两条大腿上取皮,由于皮肤无法绷紧,几块皮都不理想。随后,他又在小腿上注射了麻药,果断下刀。他一共从腿上四处割下13块拇指大的皮肤。接着,他又拖着麻醉的双腿走下手术台,把自己的皮肤移植在孩子身上。献血,植皮。吴登云甚至连病人的名字都想不起来了。他总是说:“我是不得已。一个生命濒危的人躺在你面前,你能忍心不管吗?”

在吴登云的感召下,他的子女都无偿献过血。乌恰县有1000多名机关干部职工参加了“永恒血库”志愿者活动。

1963年初夏,吴登云从江苏扬州医学专科学校毕业来到新疆乌恰县人民医院,当时医院连他在内只有3名医生,而病人一个接一个。一位柯尔孜族牧民骑了三天三夜的马,将一名胃穿孔的病人抬进来。吴登云刚走出校门,哪里做过胃穿孔手术啊?其他两名医生也是满脸的无奈。后来,病人痛苦地死去了。

这件事使吴登云深受刺激。他开始养狗用于试验。一遍遍地做颅、胸、胃、肠、肾手术。他不仅要全心全意为当地群众治病,而且下决心要当一位医术过硬的全科医生,解除乡亲的病痛,报答他们的厚爱。他两次到喀什人民医院附属医院进修,白天在外科,晚上去妇产科,周日去儿科。他对烧伤、泌尿外科、胸外科等知识都有了一定程度的掌握,成了边疆最需要的全科医生。

乌恰县山高路远,地广人稀,牧民缺医少药。从20世纪60年代到80年代末,吴登云每年都要花三四个月的时间到牧区巡诊和防疫。他骑着马,背着药箱,翻山越岭,遭遇雪崩、洪水的险情时有发生。有时为了一个病人,往往要走几天的山路。一次,在巡诊路上,由于极度疲惫,不知不觉在马背上睡着了。结果,摔下山沟,全身受伤,连眼睛都青了。30多年来他的足迹踏遍全县9个乡的30多个自然村。

医生的天职就是为人治病。平时,只要有病人求医,无论多远,吴登云总是随叫随到。一天晚饭前,有人捎口信说乔拉斯塔村有位柯尔克族妇女难产,眼看就不行了。吴登云抓起药箱就骑马上路了。路上迷了路。好不容易在黎明前赶到了。当日产妇大量失血,几近衰竭。一阵紧张的忙碌后,毡房里终于传出了婴儿的啼声。而此时,吴登云已是20多小时水米未沾。

1987年3月,宗教人士塔力甫阿訇在地里劳动时,突然感到肚子痛,被儿子送到医院。当时,值班医生认为是一般病情,住几天院就好了。一天深夜,他突感疼痛难忍,吴登云闻讯赶来,确诊为疝气。当时正值停电,吴登云一面急忙找人发电,一面吩咐2名医护人员准备手术,此时已是凌晨3时。吴登云亲自主刀,手术进行了4个小时,病人苏醒了。

对于那些无力承担医疗费的病人,吴登云也充满了仁爱之心。他当院长后规定:凡确属贫困户的病人,医院只收取药费,免除其他一切费用。

1989年的一天,乌恰县一家砖厂的临时工干火云,突然感到胃痛,昏倒在路边,后被及时送到医院抢救。醒来之后坚持不住院,担心没钱支付医疗费。吴登云了解后说:“治病要紧,钱以后再说。”一个月后,医院决定为他做胃切除手术。在没有亲属签字的情况下,吴登云安慰他说:“你只管放心,我亲自主刀。”手术从下午6时开始,结束时已是深夜。为避免意外,吴登云彻夜未眠,一直守候在病床边。住院期间,干火云吃饭、护理是医院包下来的,治疗费用包括三次输血1700毫升也是医院垫付的,吴登云还把自己的200元钱送给他当营养费。当他出院时,共欠下医院2500元钱。

刚切除2/3的胃,干火云身体虚弱,不能下地干重活,生活失去了保障。吴登云时常去看望他,每次都要留下一点钱。后来又让他去医院看大门,使他有了稳定的收入。干火云说:“我真没有想到世上还有吴院长这样的好人。”

乌恰县是贫困县。为了降低医疗成本,吴登云总是认真计算每一分钱。他把药品的进价压到最低;医院的所有药用棉签,都是医生护士们亲手制作的。

1985年8月23日傍晚,乌恰县发生了7.4级强烈地震,整个县城被夷为平地。危难时刻,出任乌恰县人民医院院长不到一年的吴登云迅速组织起医疗队赶赴现场。不到半小时,100多名伤员被抬进医院,但医院的土房已全部倒塌,当他看到一名被砸得血肉模糊的村民时,立即脱下自己的衣服,盖在伤者的身上,然后俯下身口对口做人工呼吸。震后第3天,一个“帐篷医院”奇迹般地矗立在废墟上,恢复了门诊,第10天就开始了各种手术,对稳定震灾区群众情绪起到很大作用。病人说:“有吴院长在,我们啥也不怕。”

灾后医院面临的最大困难还是人才短缺。近年来,这里先后分配来10多名汉族医生,但全“飞”走了。要彻底改变状况,出路只有一条,立足实际,培养一批土生土长的柯尔克孜族医生。吴登云向县委递送了详细的“十年树人计划”。10多年来,吴登云先后送出26名柯尔克族医务人员进修,目前,全院70%以上的医务人员是少数民族。现在他们除了开胸、开颅手术不能做,几乎所有的常规手术都能开展,医疗水平在边疆县级区院中遥遥领先。

为了让柯尔克孜族医生“单飞”,吴登云倾注了特殊的感情。他鼓励他们大胆做手术,术前帮助制定严密的方案,术中在一旁当助手,术后再参与总结经验。经他指导和推荐,几位柯尔克孜族医生的论文第一次在国内医学刊物上发表。一批批柯尔克孜族医生成长起来了。

吴登云把满腔的爱献给草原人民,然而对自己亲人却留下了无限的愧疚。

1969年7月,吴登云在偏远的吉根乡牧区巡诊,接到一封加急电报:“母亲病危”。骑马赶到乡里,口述电报:“全力抢救。”同时寄回100元钱。两天后,又接受到电报:“母亲去世。”他在山上哭了一天,然后写信给亲人:“请把母亲的骨灰保存好,我回去后再安葬。

1986年初,家乡的弟弟来电说:“父亲病危,千万回趟家与老父见一面。”吴登云再也不愿留下终生遗憾了,他立即启程。抵家的那天,父子俩执手相看,眼睛湿润。父亲患的是胃癌,在病痛的煎熬下已经骨瘦如柴。父亲说:“总把你盼来了。”几天里,吴登云亲手给父亲熬鱼汤。此时,震后的乌恰县正在紧张地重建家园,父亲从儿子的目光中觉察出他的心思,说:“自古忠孝不能两全,你早点回去吧。寄几张孙子的照片给我,爹想看看他们。”数月后,父亲病故。

吴登云曾有调回江苏老家的机会,但他割舍不了对草原的爱。

1980年,扬州医学院附属医院烧伤科急需人才,家乡的同窗为他联系好了调动事宜。吴登云把手续揣在怀里好几天,怎么也没勇气掏出来。

1986年10月,江苏高邮县政府给吴登云寄来一封信,希望他能回去工作,同时还附了一份调动表。这次,吴登云有些动心了。但最终他还是留下来了。而且,让大家感动的是,他的3个子女也都留下来了。

吴燕是吴登云心爱的女儿,在父亲的影响下,她成为乌恰县人民医院的一名“白衣天使”。为挽救患难者的生命,共4次累计献血1000毫升,其中一次她自己分娩不到40天。

谁曾想,这样一位可敬的“天使”却不幸离开了她热爱的世界。1997年5月的一天,吴燕正在家里休假。吴登云要她护送一位患癌症的柯尔克孜族民警去乌鲁木齐,因为她熟悉那里的医院。由于病人已是癌症晚期,医院建议尽快准备后事。于是,吴燕又匆匆地护送病人返回。没想到,在返回乌恰的途中,不幸遭遇车祸,28岁的吴燕永远地闭上了美丽的双眼……

5月23日凌晨6时,闻此噩耗,如晴天霹雳,吴登云泪如泉涌,瘫倒在地。

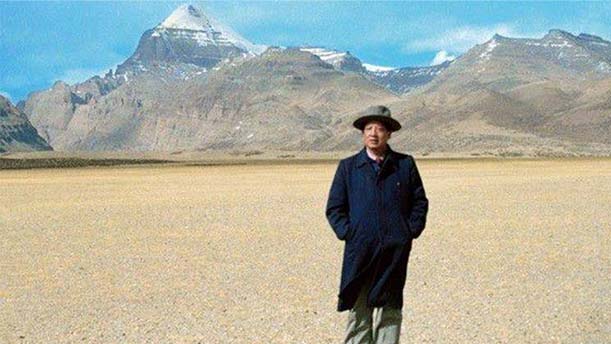

2001年,吴登云从乌恰县医院院长的位置上退休,担任了乌恰县政协副主席,为当地柯尔克孜族牧民脱贫致富献计献策,但他仍牵挂着县医院的建设和发展。他现在每星期在政协上3天班,在医院值3天门诊。

吴登云现在病魔缠身,走路时佝偻着身子。乌恰人说,吴登云64岁了,该歇歇了。吴登云说:“我现在还不能回扬州养老,我还有两个心愿未了,一个是修建水库灌溉草场,另一个是帮助乡亲们盖房子。”

吴登云说:乌恰县没有控制性的水利工程,县里计划修建一座山区水库,蓄积冰雪融水,灌溉3333公顷人工草场,转移一部分天然草场承载的牲畜。

乌恰县位于欧亚大陆和印度板块的结合部,历史上有记录的地震就达50多次。现在乡亲们住的大多是土坯房,谈不上抗震。吴登云说,我们想争取各方面支持,资助乡亲们盖起抗震房屋。

为了推动这两个项目的建设,吴登云多次拖着病体,奔走在大山深处,坚守着对雪原的依恋……

素材TV专业制作各类舞台晚会演出比赛高清LED背景大屏幕视频。

朗诵背景视频、演讲背景视频、朗诵配乐、演讲配乐、诗歌朗诵、少儿朗诵、朗诵比赛、朗诵订制。